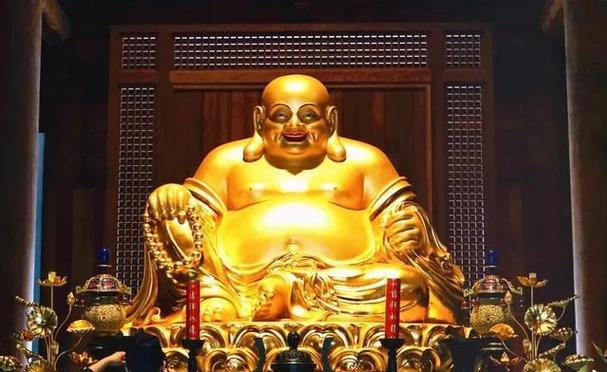

佛门四大皆空是哪四大?含义和解释是什么?

- 网络设备

- 2025-01-25

- 79

- 更新:2025-01-15 09:36:16

佛门四大皆空是佛教中的一个重要概念,它探讨了世间事物的虚幻和无常性质,并引导人们追求内心的平静与解脱。本文将围绕佛门四大皆空展开论述,探寻其内涵和实践意义,帮助读者更好地理解佛教思想,并将之融入日常生活中。

佛门四大皆空的起源与背景

佛门四大皆空源自佛教经典中的“四法空观”,也是佛教独特的思想体系之一。这个概念以分别指代形、受、想、行四法,并强调它们都是虚幻、无常的。了解四大皆空的起源和背景,有助于我们更好地理解其深刻的内涵。

形空——一切皆无常

形空是佛门四大皆空中最基础也最直观的一部分,它告诉我们一切事物都是虚幻的,包括我们身体的形象。这一观念教导我们不要执着于身体和外在美,而是要放下执念,追求内心的平静与解脱。

受空——苦与乐皆无常

受空强调感受的无常性质,它教导我们不要过分追求快乐和逃避痛苦,因为它们都是暂时的、虚幻的。只有当我们了悟到这一点,才能超越苦乐的界限,获得真正的内心自在与平和。

想空——思维的迷幻与解脱

想空让我们意识到思维的迷幻性质,人们常常被思维所困扰,陷入各种烦恼之中。只有当我们明白一切思想都是虚幻的时候,我们才能超越自我和观念的束缚,达到真正的智慧和解脱。

行空——行为的虚无与解放

行空告诉我们,一切行为也都是虚幻的。人们常常执着于自己的行为结果,但如果我们能够明白一切行为都是因果的结果,并且没有固定的实体,我们就能够超越功利心和贪恋,解脱自己。

佛门四大皆空的实践意义

佛门四大皆空并不是空洞的理论,而是佛教修行的指导原则之一。通过理解和实践四大皆空,我们能够超越世俗的执着,减少烦恼,追求内心的平静与解脱,最终达到涅槃的境地。

减少痛苦与增加快乐的思考方式

四大皆空的观念告诉我们,人们常常因为对快乐的追求和对痛苦的逃避而陷入无尽的苦恼之中。然而,通过接受一切事物都是虚幻无常的,我们可以改变我们的思考方式,减少痛苦并增加快乐。

超越物质欲望与追求内心富足

四大皆空让我们明白物质欲望的虚幻性质,它们并不能带来真正的满足和幸福。我们应该放下对物质的过度追求,而是追求内心的富足和平静,这才是真正的幸福之道。

培养宽容与慈悲心态

佛门四大皆空的实践能够培养我们的宽容和慈悲心态。当我们明白一切事物都是虚幻无常的时候,我们能够更加容忍他人的错误和缺点,并且对待他人怀有慈悲之心,建立和谐的人际关系。

以四大皆空面对人生的挑战

生活中充满了各种挑战和困难,而佛门四大皆空为我们提供了一种正确的态度和思维方式。当我们面对困难时,可以通过四大皆空的观念来看待,减少自身的烦恼和焦虑,从而更好地应对人生的挑战。

四大皆空与世间众生的关系

四大皆空教导我们不要执着于个体的存在和差异,而是认识到一切众生都是相互依存的,都有相同的本质。这种观念能够帮助我们建立与他人的和谐关系,培养出同情心和善良的品质。

四大皆空与追求内心的自由

通过理解和实践四大皆空,我们能够逐渐超越自我和身心的束缚,追求内心的自由和解脱。只有当我们不再执着于物质、欲望和观念时,我们才能真正体验到内心的平静与自在。

涅槃之道与佛门四大皆空的关联

佛门四大皆空与涅槃之道有着紧密的关联,它们共同构成了佛教修行的核心要素。通过理解四大皆空并实践涅槃之道,我们可以超越生死的轮回,获得最终的解脱和平静。

将佛门四大皆空应用于日常生活

佛门四大皆空不仅仅是一种哲学理论,更是一种可以运用于日常生活中的智慧。我们可以通过观察、思考和实践四大皆空,来减少烦恼、培养内心的平静,并且与他人和谐相处。

佛门四大皆空是佛教思想中的重要概念,它教导我们一切事物都是虚幻和无常的。通过理解和实践四大皆空,我们可以减少痛苦、追求内心的自在与平静,并最终达到涅槃的境地。让我们在日常生活中运用四大皆空的智慧,更好地面对人生的挑战,实现真正的幸福和内心的自由。